Este artículo se publicó hace 14 años.

Los mitos fundacionales de Castilla

Fragmento del libro 'La nación inventada', de Arsenio Escolar e Ignacio Escolar

Martes y 13. Octubre de 1556. Envejecido y corvado, minado por la gota, que apenas le permite caminar, el emperador Carlos V llega a la ciudad de Burgos. Viene del puerto de Laredo, donde ha desembarcado el 28 de septiembre, procedente de Flandes. Está malhumorado. A su llegada al puerto cántabro, todo era desorden en la organización del que va a ser un complicado viaje de 90 leguas en 21 etapas. El viernes anterior ha tenido, además, un percance de salud. El emperador se ha encontrado en Medina de Pomar con que su hija Juana le ha enviado víveres frescos melones, frutas, pescados, ha comido vorazmente y en exceso, y acaba sufriendo un empacho de escabeche, una fuerte indigestión.

Los caminos son pésimos, el viaje es penoso. El domingo 11 de octubre pasa por Pesadas de Burgos. El lunes 12, por Hontomín. Lo llevan "unas veces en silla a brazos de hombre y otras en litera". Va camino del monasterio de Yuste, en Cáceres, donde ha decidido retirarse para siempre y prepararse para la muerte.

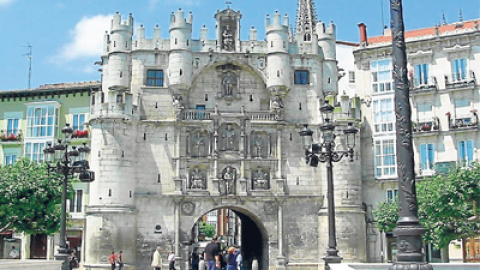

Aunque el emperador no quería agasajos, Burgos recibe al viajero y a su numerosa comitiva con una espectacular novedad arquitectónica. En una de las doce puertas medievales de entrada a la ciudad, en la que da acceso a la catedral desde el río Arlanzón, se acaba de levantar el Arco de Santa María: un singular arco triunfal en honor, precisamente, del ilustre visitante. Burgos busca el perdón del emperador. La misma ciudad que tres décadas antes se levantó en armas contra Carlos I en la revuelta de los comuneros quiere trasladarle su adhesión, antes de que muera.

La nueva puerta ha sido proyectada y comenzada por Francisco de Colonia y rematada por Juan de Vallejo. Ambos arquitectos han concebido el arco, que aún sigue hoy en pie, como un castillo con un gran retablo en el centro. En las hornacinas, hay seis esculturas: seis personajes con los que se quiere resumir la historia de Castilla. O la leyenda, o la tradición popular, o los mitos fundacionales, mitad verdad, mitad ficción, del pequeño Estado que había surgido unos seis siglos antes en esta misma tierra y que en este 1556 ya es la principal potencia mundial, el centro sobre el que orbita todo el planeta.

En la hornacina central de la banda superior del retablo está la escultura del homenajeado, el emperador Carlos. Y rodeándolo, las de Fernán González, el Cid, el conde Diego Rodríguez Porcelos fundador de Burgos y los dos jueces de la primitiva y mítica Castilla: Laín Calvo y Nuño Rasura. En el retablo en piedra, por encima de ellos, la divinidad bendiciéndolo todo, como señalando a un pueblo singular, irrepetible, elegido: un ángel con una reproducción del mapa de la ciudad, justo bajo el arco superior, y arriba del todo, en la almena central del remate, la Virgen María con el Niño en brazos.

El conde Diego Rodríguez Porcelos es un personaje menor, un intruso en esa galería de grandes glorias castellanas. Lo han incluido porque es la ciudad que él fundó la que ha pagado el arco. En las otras cuatro hornacinas está la clave, la apuesta, la señal. Burgos no lo sabe en esos momentos, pero está homenajeando a una Castilla casi irreal, en buena parte inexistente. Muchos de los hechos heroicos que se atribuían entonces a Fernán González o al Cid se tienen hoy en día por muy dudosos o se saben rotundamente falsos. La propia figura del Cid se ha llenado últimamente de manchas que ponen en duda si realmente fue un paradigma de héroe caballeresco, de modelo ético, de compendio de todas las virtudes castellanas. Por lo que toca a los dos Jueces de Castilla, la gran mayoría de los historiadores cuestionan ahora incluso su existencia real. Pero no importa: sin El Buen Conde y sin Rodrigo Díaz de Vivar no se entendería el devenir histórico castellano; y sin la leyenda de los dos jueces, sin su mito, le hubiera sido más difícil a Castilla justificar y explicar su independencia de León, su nacimiento como nación.

En las hornacinas no está Fernando I, el primer rey de Castilla, que no sólo proclamó la absoluta independencia, sino que incluso disputó la hegemonía de la época a León y a Navarra. No está tampoco Alfonso VI, un hombre de una talla moral y política y de una importancia histórica muy superiores a las de su coetáneo más famoso: su rival, el Cid. Tampoco está Alfonso VIII, el monarca que sacó adelante la existencia del reino en circunstancias muy desfavorables. Ni Fernando III, que convirtió Castilla en la potencia hegemónica de la Península. Ni siquiera figuran los abuelos maternos del ilustre visitante: los Reyes Católicos, que unieron dos coronas, descubrieron las Indias y fundaron el Estado moderno.

En las hornacinas, en fin, sólo están los mitos, los considerados padres de la patria castellana, aunque muchos de sus genes de paternidad sean hoy más que dudosos.

Los pueblos tienen derecho a sus mitos fundacionales, a sus leyendas, a esas mentiras y medias verdades que sirven de argamasa para construir una identidad real que forja una conciencia colectiva y anima su camino sobre la historia. No es una exclusiva de Castilla, es un elemento común en el nacimiento de la mayoría de las naciones, que desde Roma a Estados Unidos han levantado su identidad, tan real como su poder en la Tierra, sobre bases mitológicas. Es tan común como legítimo. Pero quizá los pueblos tienen también el deber de conocer la verdad, de saber qué se ocultó, qué se exageró, qué se manipuló y qué se inventó. Cómo de sólidos son esos pilares; qué hay ahí abajo, en los cimientos castellanos sobre los que después se levantaría el casón de España. Quiénes son los verdaderos padres de esa identidad inventada, los vencedores que reescriben la historia: en qué forja, en qué momento y por qué motivo se fundió el acero de Castilla, esa poderosa aleación de realidad y ficción, de historia y de leyenda.

Comentarios de nuestros suscriptores/as

¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros suscriptores y suscriptoras, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.