Este artículo se publicó hace 4 años.

Ulassai: el pueblo sardo que se ató a la montaña para superar los rencores vecinales

En 1979 el Ayuntamiento encargó a la artista Maria Lai un monumento a los caídos de Ulassai en las guerras mundiales. Ella se negó. En lugar del monumento para los muertos, propuso una intervención artística con los vivos.

Ander Izagirre

Ulassai (Italia)-

El 8 de septiembre de 1981, un cohete estalló en el cielo de Ulassai (Cerdeña) y los vecinos empezaron a tender cintas de tela azul desde unas casas a otras. Cuando había amistades o amores entre las familias enlazadas, ataban un nudo y colgaban un pan. Cuando las relaciones eran malas o indiferentes, la cinta corría lisa. Al cabo de una hora, todas las casas quedaron envueltas en una maraña azul. Tres escaladores agarraron el cabo de la cinta, treparon al pico de ochenta metros que se alza sobre el pueblo y lo anudaron a la cumbre. Así se ató a la montaña Ulassai, un pueblo temeroso de las avalanchas y atravesado por los odios.

Los mil quinientos habitantes, que siguieron la escalada arremolinados en la base del pico, rompieron en aplausos, gritos, abrazos, cantos y lloros. "Ulassai es una buena metáfora, porque está amenazada por los derrumbes, como el mundo", dijo Maria Lai, la creadora del evento.

Viaje a Barbaria

Para entender las cintas azules de Lai, conviene recorrer los caminos y la historia que conducen hasta Ulassai. La carretera sale de la costa oriental de Cerdeña, se sumerge en valles angostos y trepa en zigzag hasta este pueblo colgado en el borde del abismo, al pie de unas muelas calizas agrietadas, resquebrajadas, con planchas medio desgajadas que parecen a punto de desplomarse sobre las casas. Tampoco sería novedad: dos kilómetros más allá de Ulassai está el pueblo de Osini Nuevo, refundado en 1951 después de que una avalancha sepultara el Osini Viejo.

Poco antes de Ulassai, en un promontorio con vistas a los olivares y viñedos del valle profundo, se levantan un par de edificios de dos plantas. Es la Estación del Arte de Maria Lai, donde se exponen sus obras, y antaño fue la estación de tren.

-¿Una estación de tren en estas montañas?

-Hasta aquí llegaba un ramal sin salida -explica la vendedora de billetes-. Era el tramo ferroviario más corto de Cerdeña, nueve kilómetros para unir los pueblecitos de Jerzu, Ulassai y Osini con la vía principal entre Arbatax y Cagliari.

Si vemos en un mapa esa línea entre Arbatax (en la costa este) y Cagliari (en la costa sur, capital de Cerdeña), nos parecerá que alguien ha lanzado un plato de espaguetis sobre las montañas: las vías se enrollan y se desenrollan, remontan laderas hacia el norte, giran un poco al oeste y bajan en paralelo hacia el sur, salvan quebradas, trazan anillos de 360 grados para encaramarse a los altiplanos, dan vueltas y revueltas y más vueltas y revueltas. El recorrido completo supone un mareo de doscientos kilómetros.

-Desde Ulassai, los viajeros llegaban a esa línea y luego tardaban diez horas hasta Cagliari.

Aquello era un avance extraordinario. Hasta entonces, el viaje a Cagliari exigía una semana de travesía montañera con mulos y carretas. El ramal de Ulassai lo inauguraron en 1893 y lo cancelaron en 1956, cuando las carreteras ya permitían llegar hasta la capital en poco más de cien kilómetros, en un par de horas de autobús.

-Para nuestros abuelos, Cagliari estaba en el confín del universo.

El periodista italiano Franco Pierini recorrió las montañas de Cerdeña en 1968 para contar la historia de Graziano Mesina, Grazianeddu, el bandido más célebre del siglo. Cuando tocó la puerta del abuelo de Mesina, este le respondió que no hablaba con stranzus, con extranjeros. Pierini le explicó que iba con un abogado de Cagliari.

-Stranzu puru issu -contestó. Extranjero también él.

Estamos en el corazón de la Ogliastra, una de las regiones más aisladas de la Barbagia, un topónimo que perdura desde que los romanos llamaron Barbaria a este interior agreste en el que se refugiaban los nativos irreductibles. El historiador Alberto Ledda explica que aquí resiste, agazapada, una cultura de pastores que lleva veintiséis siglos amenazada por los invasores cartagineses, romanos, aragoneses, saboyardos o italianos. Contra las leyes ajenas que privatizaban el territorio común, imponían tasas y cortaban las rutas de la trashumancia, los pastores se escondieron en las montañas más abruptas, en los altiplanos rocosos, en las grutas, las quebradas, los bosques impenetrables, de los que solo salían para asaltar a los viajeros y saquear las ciudades de la costa.

No son batallas viejas. A partir de los años 60, cuando el príncipe Aga Khan convirtió la Costa Esmeralda en uno de los destinos turísticos más lujosos del mundo, los bandidos se dedicaron al secuestro de veraneantes millonarios y de hijos de millonarios a los que cortaban una oreja para enviarla como prueba y amenaza: en treinta años raptaron a 177 personas. A muchas de ellas las ocultaron en las cuevas de la Barbagia. Los secuestradores formaron bandas que también se dedicaban al narcotráfico y al control del territorio, y atentaban contra quienes intentaran oponerse. En Lula, un pueblo del Monte Albo, no hubo alcalde entre 1990 y 2002 porque nadie se atrevía con tantos raptos, bombazos y asesinatos.

En julio de 2020, las carreteras que entran a la Barbagia estaban salpicadas de controles de carabineros que buscaban a Grazianeddu, sí, al bandido que ya era célebre en 1968, al secuestrador, asesino y narcotraficante que alternó treinta años de cárcel con largas temporadas como prófugo en cuevas y cabañas. El 2 de julio había desaparecido de su casa vigilada por los carabineros, a sus 78 años, justo la víspera de recibir otra condena de treinta años por asociación para delinquir traficando con drogas. Ya está mayor para vivir en cuevas, escribían los articulistas sardos, habrá pasado a Córcega o se habrá escondido en las casas de veraneantes vacías este año del virus.

En su libro La civiltà fuorilegge ("la civilización fuera de la ley"), Ledda describe una sociedad montañesa muy recelosa, de clanes enfrentados desde hace generaciones por disputas de territorios, agravios inmemoriales y disamistades: las venganzas estipuladas en un código de honor estricto y arcaico, que implican a todos los miembros de las familias enemigas y que se extienden en una espiral de asesinatos que puede durar años y años, hasta que se acuerda algún tipo de paz. "El pastor de la Barbagia no suele establecer relaciones de confianza y protección mutua con otros pastores. Los colegas de otras familias son individuos de los que no te puedes fiar, con los que debes tener cuidado, son extraños, hostiles, enemigos. De ahí deriva una perpetua atmósfera de desconfianza, sospecha y amenaza".

En ese rumor de odios viejos, Maria Lai alzó la voz y propuso que todas las familias de Ulassai tendieran cintas azules de unas casas a otras.

Mundos descosidos

En 1979 el Ayuntamiento encargó a Maria Lai un monumento a los caídos de Ulassai en las guerras mundiales, un buen monumento rotundo, épico y conmovedor como los que había en cualquier pueblo italiano que se preciara. Era el primer paso, decían los concejales, para entrar en la historia.

¿Pero cuál es nuestra historia?, se preguntó Lai.

Llevaba varias décadas fuera de Ulassai, labrándose un camino artístico en Cagliari, Roma, Venecia, y al regresar se encontró con un panorama triste: un pueblo oscuro de pastores y agricultores cada vez más viejos, enfangados en rencillas interminables, rodeados de casas abandonadas que se desmoronaban, una región de la que los jóvenes emigraban para estudiar en la ciudad, para buscarse otros oficios, para seguir aquella vida más estimulante que les mostraba la televisión.

Lai vio una galaxia que se apagaba, una constelación de pueblos montañeses aislados que habían desarrollado, durante siglos, unas maneras propias y muy particulares de estar en el mundo: una manera de tejer, una manera de elaborar pan, una manera de hablar, cada uno la suya, adaptada a su entorno. El universo popular de la Cerdeña interior había sido muy creativo y estaba a punto de extinguirse.

Lai respondió al alcalde que un pueblo entra en la historia con palabras propias, no imitando los gestos ajenos: "Debemos crear una historia en la que los jóvenes quieran participar, no vamos a conformarnos con una historia de la que quieren huir". En lugar del monumento para los muertos, propuso una intervención artística con los vivos. Desconcertó a concejales y vecinos, discutieron mucho, tardaron un año y medio en darle el visto bueno. Para encontrar su idea, Maria Lai paseó por las calles, entró a las casas, escuchó historias.

Ella sostenía que Cerdeña no es un territorio de ciudades, sino de pueblos pequeños y aislados que desarrollaron expresiones propias. Señalaba, por ejemplo, la extraordinaria variedad de panes sardos: "Cada pueblo tiene su pan, con su forma particular, con sus incisiones, con sus formas de pájaro, flor o joya en los días de fiesta. El pan es la primera escultura de la historia: a partir de la harina de trigo, se prepara una masa y se le dan formas distintas".

Y le fascinaban los telares, herramientas creativas de las mujeres que usaban el hilo como una escritura desde la noche de los tiempos: "Al tejer ropas, alfombras y tapices, trazan rectas, diagonales, ondas, rectángulos, rombos, van componiendo geometrías que tienen un significado distinto en cada pueblo. Añaden figuras antropomórficas, animales y vegetales. Las disponen en paisajes armónicos. Cada pueblo tiene su código de colores, su interpretación de las formas, una especie de alfabeto propio. El telar es la prehistoria del arte. En Cerdeña no tuvimos renacimiento ni otros movimientos artísticos, saltamos de las tumbas de gigantes y los nuraghi [las torres de piedra que levantaron los sardos de hace tres milenios por toda la isla] al arte contemporáneo. Yo vengo de milenios de mujeres tejiendo tapices y amasando panes".

"Los seres humanos viven cosiendo juntos", dice una frase en el portón de entrada a la Estación del Arte.

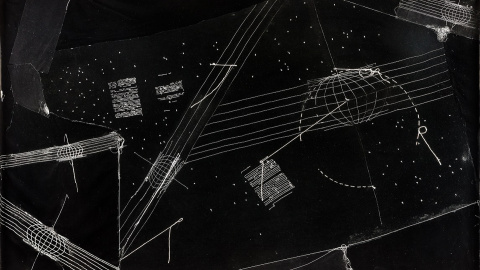

En esa estación, donde antaño salían los trenes a coser las montañas de la Barbaria con su hilo de hierro, ahora exponen obras de Lai como La noche de los mundos descosidos: un hilo blanco recorre un fondo negro, dibujando esferas planetarias, paralelos, meridianos, constelaciones de estrellas, sugiriendo quizá que los diseños de las tejedoras se repiten en los diseños del universo. En los trabajos de Lai se funde siempre lo doméstico con lo cósmico, la tierra con el aire, las cuevas con los cielos, las montañas con las nubes. Pastores y cabras geométricas, casi abstractas, caminan por espacios siderales. Pisan guijarros que parecen estrellas o estrellas que parecen guijarros.

Además de los panes y los tejidos, Lai recurrió a la otra gran producción cultural de cada pueblo: las historias. Le contaron esta fábula que todos los niños de Ulassai, "quién sabe desde cuántas generaciones", han escuchado:

Una niña subía la montaña para llevar el pan a los pastores. De pronto le sorprendió una tormenta y echó a correr, bajo los rayos, entre la lluvia, esquivando los derrumbes de lodo y rocas que atravesaban el camino. Encontró a los pastores refugiados con sus rebaños en una gruta, les entregó el pan y se sentó con ellos. Al cabo de un rato, por la boca de la cueva vio pasar una cinta azul que flotaba en el aire. La niña, maravillada por la cinta, salió a perseguirla en pleno diluvio. Corrió, corrió y de pronto oyó un estruendo a sus espaldas: la gruta se había derrumbado sobre los pastores y sus ovejas.

Atraída por los significados de esta historia, Lai propuso tender las cintas azules de casa en casa, para atar luego el pueblo entero a la montaña.

"Planteé que fuera una obra colectiva, un trabajo de todas las familias del pueblo, y eso removió mucho los ánimos. Hubo desconfianza, incredulidad, ironía. Las relaciones no eran amistosas, la gente mantenía siempre las distancias, y estaba en juego algo muy importante: su dignidad. Muchos tenían miedo de hacer el ridículo". Un pequeño grupo aceptó con entusiasmo la idea de Lai y fue de casa en casa para convencer a sus vecinos y, sobre todo, para escucharlos. Afloraron viejas disputas legales, robos, rencores y hasta males de ojo.

Todo quedó expuesto y aireado, como los veintiséis kilómetros de tela vaquera que desenrollaron en un campo de las afueras del pueblo, la mañana del 8 de septiembre de 1981. Era un terreno en el que se domaban los caballos, se celebraban los mercados de animales, se disputaban carreras y bailes, jugaban los niños, paseaban los viejos. Aquel escenario de la vida cotidiana se convirtió en un inmenso telar. Extendieron los rollos, los dividieron, formaron ovillos, los repartieron por las casas. Al mediodía dispararon un cohete del que colgaba una cinta azul. Los vecinos, como la niña de la leyenda, la vieron atravesar los cielos y empezaron a saludarse de balcón a balcón y a tender las telas.

La obra de arte fue efímera. Pero las celebraciones desbordantes de los vecinos, cuando los escaladores amarraron la cinta al pico, marcaron el inicio de otra época en las relaciones del pueblo.

Museo a cielo abierto

En un cajón del Ayuntamiento seguían los sesenta millones de liras presupuestados para la escultura a los caídos. Y el alcalde insistía en construir algo tangible, algo que se pudiera inaugurar, visitar y fotografiar, quería su monumento. Maria Lai se reunió con una asociación de mujeres y les preguntó qué echaban de menos: un punto de encuentro, dijeron. Los hombres se reunían para hablar de sus cosas en el bar, en los bancos de la plaza o en las sesiones del ayuntamiento, pero las mujeres solo se juntaban en misa. No tenían espacios sociales.

Antaño compartían las horas en el lavadero, pero para los años 80 ya había quedado en desuso y estaba en ruinas, con el techo desfondado. Lai se lanzó a rehabilitarlo, a transformarlo en espacio de arte y encuentro. Del nuevo techo colgó una especie de telar, con cuerdas enlazadas en tubos de hierro, y luego invitó a otros artistas a que añadieran fuentes: hay una fuente sonora con tubos de bronce en los que canta el agua, otras dos con mosaicos de mármol y granito, una plazoleta pavimentada...

-Me gustaba más el lavadero antiguo -dice Maria, una viuda menuda de 83 años que vive en la casa vecina-. Pero es verdad que ahora el pueblo tiene una vida y una alegría que no tenía cuando yo era joven.

Maria emigró a Milán con 22 años, porque en Ulassai no veía otro futuro que deslomarse en el campo. Trabajó en la gran ciudad hasta jubilarse y decidió volver al pueblo en los años 90. Aquí, dice ahora a la puerta de su casa, la vida es tranquila y los vecinos se preocupan unos de otros. Como si hubieran pactado la coreografía para convencer al periodista forastero. En ese momento llega una mujer de unos cuarenta años con un plato para Maria: coccoi e cocoriga, una especie de pizza de la Barbagia, explica. Es una pasta frita y crujiente de calabaza, tomates y cebolla. Cuando la prepara para su familia, le trae siempre un pedazo a Maria. Al ver mis cejas alzadas y mi boca envidiosa, la vecina vuelve a casa y me trae enseguida otro pedazo envuelto en una servilleta de papel.

El lavadero es una de las quince obras que forman el museo a cielo abierto de Ulassai. Además de la Estación del Arte, se puede recorrer el pueblo arriba y abajo descubriendo obras de Maria Lai: las cabras cosidas a los muros de hormigón que sostienen la carretera vertiginosa, los murales de la Casa de las Inquietudes con figuras reinterpretadas de las leyendas locales, los libros de terracota con aforismos, el juego de la oca, el vía crucis...

Ulassai revivió gracias al arte. Como la estrella que guió a los Reyes Magos, la cinta azul de Lai atrae hasta aquí a unos pocos miles de visitantes todos los años, lejos del turismo de playas saturadas, suficientes para sostener un puñado de hoteles, bares, pizzerías y restaurantes, para que los jóvenes se queden a desarrollar sus proyectos, sus negocios, sus talleres, sus vidas, en una comunidad dinámica. Un pueblo no es solo un espacio: es también un tiempo, un pasado común y un proyecto compartido. Ulassai mantiene desde hace medio siglo una cooperativa de mujeres que se dedican a la artesanía textil y lanza una biblioteca digital de poesía sarda. En esa trama de espacio y tiempo, tejida por el arte, surge la comunidad.

"El arte es como la cinta azul: bello pero inseguro, no sostiene pero guía, es ilógico pero contiene verdades", escribió Lai. "Te saca de la gruta pero solo si tienes fantasía".

Comentarios de nuestros suscriptores/as

¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros suscriptores y suscriptoras, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.