Opinión

Las edades del bosque

Por Silvia Nanclares

Escritora

El otro día soñé que había escrito una novela gráfica –a veces en mis sueños salen películas y series originales, imaginaos la de contenido por drenar que hay en este inconsciente– que se titulaba así: Las edades del bosque, y estaba ilustrada por Miguel Brieva. En el sueño yo formaba parte de las viñetas, era un dibujo trazado y coloreado con su estilo inconfundible. La trama era sencilla: un grupo de amigos y amigas de unos diez años va a jugar a un bosque, se medio pierden y en un claro encuentran un grupo de cincuentañeros bailando en una especie de rave. Los niños espían a los mayores, que bailan, toman unas pastillas rosas y se ríen estruendosamente por encima de la música que sale de un altavoz. La música, prodigiosamente —recordemos que es un sueño— no molesta a las demás criaturas del bosque si no que las atrae. La premisa tiene algo de capítulo de Black Mirror pero esperanzador: a los diez años, se te da la posibilidad de ver a tu yo futuro de cincuenta años, pero sin saber qué eres tú. Aún así, esa imagen deja profunda huella en ti, y sin ser muy consciente, las décadas siguientes irás hacia ella.

La novela gráfica era luminosa, esperanzadora, decía, fantástica, onírica, por lo que todos los niños del grupo se encontraban a sí mismos de mayores rodeados de música y amistad. Pero sobre el claro del bosque se ciernen unas nubes. Llámalo tormenta, llámalo fascismo, llámalo cambio climático. ¿Qué harán esos cincuentañeros ahora? ¿Podrán hacer algo ante el inminente diluvio? ¿Algo que no sea escapar cada uno a su precaria madriguera cuando acabe la fiesta? Como es un sueño, esos niños también son sus hijos, y los adultos llevan parte de la fiesta sabiendo que los están espiando, haciéndonos los tontos, que es algo que a una serie de generaciones se nos ha dado muy bien. Mientras se saben espiados, no puede evitar preguntarse si sus hijos, esos niños que juegan y corren en un bosque frondoso, y que se han medio perdido, podrán llegar sanos y salvos a los 50, si tendrán amigos, si tendrán amor. Pero, sobre todo, si tendrán bosques para perderse. Si no serán, como otros muchos niños del mundo, desplazados por invasiones territoriales, refugiados climáticos, políticos o simplemente esclavos del post turbocapitalismo. Si tendrán casa, si tendrán planeta, si tendrán croquetas. Los padres de los cincuentañeros, que son de otras generaciones previas, se habían preguntado sin embargo, y casi exclusivamente, si sus hijos tendrían trabajo. Y hay que comprender de dónde venía la pregunta: momentos de hambre y frío estaban grabados en su tuétano. En la segunda parte de la novela gráfica, después de la fiesta –la del progreso, la de la democracia, la de la tecnológica–, los cincuentañeros duermen su resaca y se vuelven a encontrar en el mismo sitio la mañana siguiente, esta vez, con una pala y un azadón. No hay mejor modo de doblar el lomo que hacerlo en compañía y por un bien común.

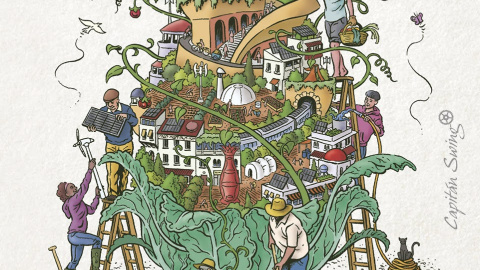

Como en los sueños, los finales son abruptos y pocas veces conclusivos. Son finales abiertos sin remedio. Ese mismo día por la mañana –esta columna la empiezo en el baño, escribiendo en el procesador de textos del móvil, para que luego digan que todo lo que vino de Silicon Valley es malo–, llegó a mis manos Huertopías (Capitán Swing), un libro esperado por mí, que llevo años escuchando hablar a su autor, José Luis Fdez. Casadevante, más conocido como Kois, de crisis ecosocial y ecourbanismo. Un libro sobre cómo el futuro de las ciudades pasa necesariamente por la toma, resignificación y multiplicación de esos claros del bosque de la ciudad donde podemos mirar por un agujerito al futuro: los huertos urbanos. Comunidades articuladas en torno a la tierra y la agricultura donde se inventan y se habitan cada día pequeñas utopías posibles. Sin pizca de romanticismo, porque no es nada fácil plantar, cuidar, mantener, engrasar y robustecer comunidades. Nadie dijo que lo fuera. Pero, si ahora, como esos niños medio perdidos del sueño llegamos a un claro y encontramos la cancela de uno de estos huertos urbanos que se dan a conocer en el libro –cuya portada es, oh, serendipia, de Miguel Brieva–, abridlo, bebedlo, abrazadlo. Contiene trazas de futuro. Es futuro que no tiene por qué ser tan catastrófico como nos lo pintan si empezamos ya, después de la fiesta, a construir o robustecer complejas comunidades que reverdezcan en común. Y no es otro sueño.

Comentarios de nuestros socias/os

¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros socias y socios, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.