De un Seat destartalado al éxito en pleno franquismo: tras las huellas de García Márquez en Barcelona

Llegó en 1967 y se fue en 1975. Fueron ochos años bellos, lunáticos, indescifrables. Sigue siendo el Nobel de Literatura que más tiempo ha vivido en Barcelona. Unas calles en las que dejó caer el ancla hasta el fondo y donde saltó a la fama.

Barcelona-Actualizado a

Gabriel García Márquez podría haber llegado a Barcelona por aire, por mar o teletransportándose, pero lo hizo de un modo mucho más rudimentario: conduciendo. Concretamente, un Seat viejo y destartalado, que durante horas atravesó páramos, sierras y pueblos solitarios. Él iba al volante. A su lado, Mercedes Barcha, su mujer. Y detrás, entre los bultos del equipaje, sus hijos de ocho y cinco años, Rodrigo y Gonzalo.

Todos ellos habían aterrizado en Madrid en un vuelo procedente de Ciudad de México. En la capital, la familia alquiló un auto y enfiló hacia su destino definitivo. Esa misma noche, al llegar a Barcelona ("es bella, lunática, indescifrable", escribiría el novelista), Gabo fue a cenar a un restaurante de la plaça Reial. Su editorial había reunido a una comitiva de artistas e intelectuales para darle la bienvenida. Comieron en El Glaciar. El sitio todavía existe. Fue, según contaron, un encuentro formidable. España seguía atrapada bajo la suela del franquismo. Ya faltaba menos. Pero esa madrugada fue como si alguien encendiera un fósforo en medio de la oscuridad.

Gabriel García Márquez tenía 40 años cuando se instaló en Catalunya. Pasarían otros ocho hasta que se fue, en 1975. Vino porque buscaba un lugar tranquilo en el que escribir su siguiente libro, lejos del frenesí mediático y político que sacudía Latinoamérica en ese momento. Buscaba, a su manera, una nueva vida. Y la encontró. Pero diferente a la que había imaginado.

Hasta ese momento, había visto despegar su carrera como periodista, había probado suerte con sus tres primeras novelas y había vivido algunas temporadas como corresponsal en el extranjero, tanto en Estados Unidos (Nueva York) como en Europa (Ginebra, Roma, París), aunque fueron periplos breves. En Barcelona, el autor encontró un sitio en el que acomodarse. En Barcelona, el autor estrechó lazos con sus amigos del boom latinoamericano, como Vargas Llosa -del que era vecino-, Donoso o Cortázar, al que acogía cada vez que cruzaba la frontera francesa y acompañaba a El Corte Inglés para que comprara jerséis y camisas de su talla. En Barcelona, sobre todo, el autor vio por sorpresa cómo su vida daba el giro que la marcaría para siempre: de ser un escritor minoritario, saltó al estrellato.

Sucedió nada más mudarse. Seis meses antes, en Buenos Aires, había salido a la calle la primera edición de Cien años de soledad. En una semana ya se habían vendido 8.000 ejemplares de la novela. Solo era un aviso de lo que estaba por venir; el libro se convirtió en un fenómeno y los números se dispararon todavía más, agotándose una edición prácticamente por semana. A los tres años, aquella historia habría vendido medio millón de copias, se habría traducido a más de veinte idiomas y se habría hecho con los galardones internacionales más prestigiosos. Un huracán. Macondo ya era el pueblo de todos.

En la costa mediterránea, García Márquez recibió la descarga que todo escritor anhela. Aquello era tan real que parecía exagerado. "En los años que viví en Barcelona pasé de no tener para comer –antes, en París, había llegado a pedir limosna en el metro– a poder comprarme casas". Aunque empezó, eso sí, alquilando. El primer techo de la familia fue un apartahotel en el carrer de Lucà. De ahí cambiarían al número 168 de la avinguda de la República Argentina, por encima del barrio de Gràcia.

Y finalmente se instalarían en Sarrià, carrer dels Caponata 6, en unos bajos donde ya se notaba la nueva condición económica del escritor: Alfons Milà, Federico Correa y Leopoldo Pomés, tres referentes del interiorismo catalán, fueron los encargados de diseñarlos. Más tarde, García Márquez compraría un piso en el centro, en el que se seguiría hospedando siempre que regresaba a la ciudad, ya en calidad de turista, hasta su muerte, el 17 de abril de 2014. Tras fallecer, lo heredó uno de sus hijos.

Pero reculemos otra vez. ¿Qué es lo que llevó al célebre narrador colombiano a decantarse por la Ciudad Condal? En ese punto, asoman dos nombres. El primero, el de Ramon Vinyes, al que el propio Gabo definió en más de una ocasión como su "maestro". Nacido en Berga, Vinyes, que era dramaturgo y poeta, se marchó a Colombia en 1913, y con el tiempo trató de abrir una librería en Barranquilla. Ahí entraría en contacto con un grupo de chavales inconformistas, el famoso grupo de Barranquilla, que aspiraban a ser escritores y entre los que sobresalía un tal Gabriel.

Aquel tipo, mucho más experimentado que esos jóvenes bohemios, no solo les recomendaba lecturas o les empujaba a participar en tertulias literarias, sino que también les hablaba maravillas de su tierra, y de los autores que hacían carrera allí. García Márquez escuchaba con tanta admiración esos consejos que acabó convirtiendo a Vinyes en personaje de Cien años de soledad, bajo el apodo de El sabio catalán.

El segundo nombre es el de Carmen Balcells, que desde 1962 representaba a Gabo como negociadora de las traducciones de sus obras. Balcells era la agente literaria total: con su determinación, cambió para siempre los condiciones que vinculaban a las editoriales con sus autores, demoliendo las cesiones de derechos vitalicias e implantando los contratos limitados, además de conseguir que aumentaran los cobros por la edición de los libros en otros países, lo que significaba que mejorasen las condiciones de los escritores.

También fue la principal impulsora del boom latinoamericano, abriendo las puertas del territorio español a firmas prometedoras que acabarían siendo emblemas de la literatura universal. En una entrevista con el periodista de La Vanguardia Xavi Ayén, Balcells explicó que su trabajo iba más allá de la mera representación, porque también se preocupaba por el cuidado de esos genios semidesconocidos. "Les buscaba piso, les solucionaba trámites, me encargaba de que tuvieran siempre folios y cintas de tinta para la máquina de escribir".

Para García Márquez, fue un trampolín fundamental. De ahí que se hicieran grandes amigos. Al colombiano le gustaba contar aquella vez que Balcells le llamó para darle la noticia de que Cien años de soledad había alcanzado el millón de ejemplares vendidos, y le preguntó qué regalo quería que le hiciera con tal de celebrarlo. El autor le pidió una traducción al catalán de la novela. Edhasa la sacó al mercado. La tirada fue de 2.902 copias. Hoy, cada una de ellas es casi un objeto de coleccionista.

No tuvo que ser fácil por las expectativas que se generaron después de un éxito tan arrollador, pero durante los años que estuvo en Barcelona, García Márquez se arrojó a la escritura de El otoño del patriarca, novela que vio la luz en 1975 y que, como reconocería su propio autor, fue la más compleja a la que se enfrentó nunca. El dictador que la protagonizaba, un general decrépito que insistía en eternizarse en el poder, se inspiraba en la figura, entonces ya moribunda, de Franco: Gabo seguía en la prensa el declive físico del caudillo y tomaba rasgos y situaciones para afinar su manuscrito. También escribió algunos de los relatos de los Doce cuentos peregrinos: basta leer algunos de ellos, como Tramontana o Sólo vine a hablar por teléfono, para descubrir múltiples referencias al paisaje catalán.

Otra huella memorable del rastro literario que García Márquez dejó en Barcelona data de 1969, cuando Beatriz Moura y su marido, el arquitecto Oscar Tusquets, fundaron la editorial Tusquets. El matrimonio, a modo de favor, le pidió a Gabo que aportara alguna obra para apoyar el sello, y este respondió con su sentido del humor habitual: "Os voy a dar uno que salvará la editorial". No se quedó muy lejos. Les cedió una serie de reportajes que habían salido publicados en su momento en los periódicos colombianos, y así surgió Relato de un náufrago, que con los años rebasaría las 80 ediciones.

Desde esa primera cena en El Glaciar, el novelista de Aracataca intuyó cuál sería el tesoro más pesado que se llevaría de su vida barcelonesa: los amigos. García Márquez no tardó en penetrar en los círculos culturales de la ciudad, y más concretamente en ese movimiento magnético y efervescente que empezaba a apoderarse de las noches en la urbe: la Gauche Divine. Lo cierto es que encajó como un guante. Se enamoró de ese estilo de vida y, como describió en un cuento, de "la generosidad involuntaria y la ternura áspera de los catalanes".

Pudo conocer e incluso hacerse íntimo de algunos de esos editores, directores de cine, escritoras, diseñadores, músicos, actrices, modelos, pensadores y cantantes, la mayoría hijos de la burguesía catalana, que se reunían en casas y bares de copas para beber, bailar, debatir o trabajar. Invitados por varios de ellos, Mercedes Barcha y Gabo frecuentaron la barra del Bocaccio, o se acostumbraron a las largas sobremesas de restaurantes como el 7 Portes, el Amaya o Casa Leopoldo. También pasaron veranos en Cadaqués o Calafell. Trabaron amistad con los Regàs, los Feduchi, los Muñoz, los Palomares Balcells, Colita, Carlos Barral, Félix de Azúa, Xavier Miserachs, Carme Riera...

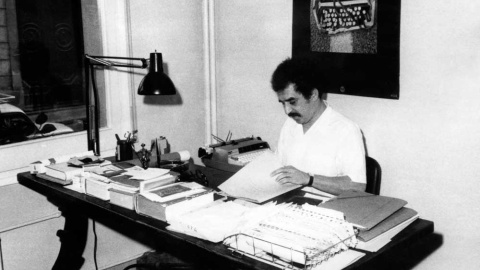

Esas nuevas compañías pronto se acostumbraron a las manías y rutinas del autor, que solía escribir hasta media tarde vestido con su clásico mono blanco, como de científico o mecánico, y luego salía a pasear, leía los diarios vespertinos o los llamaba para encontrarse. Incluso se familiarizaron con sus legendarias siestas, algo que al principio te pillaba desprevenido, cuando se quedaba dormido en el sillón o directamente tendido en la alfombra, para en cualquier momento abrir un ojo e interrumpir la discusión con un argumento genial e irrebatible.

En cuestiones políticas, no se implicó mucho con la causa antifranquista, tal vez porque su mirada seguía muy inclinada hacia América Latina, cuyos conflictos desgranaba una y otra vez, casi siempre tomando partido. Juan Marsé recordaría un encontronazo que tuvieron al volver el escritor catalán de ser jurado en La Habana del premio Casa de las Américas; Fidel Castro exigió que se retirara un galardón al autor cubano Heberto Padilla, que había sido encarcelado por criticar al Gobierno, pero él se negó, y cuando le contó la anécdota a Gabo, este le contestó que había cometido un error y que no se daba cuenta de la importancia que tenía la revolución. En España, durante la Transición, no escondería sus buenas relaciones con dirigentes socialistas como Felipe González, Narcís Serra o Pascual Maragall.

La aventura barcelonesa de los García Barcha se acabaría en el verano de 1975, cuando se fueron a México a pasar las vacaciones con la idea de regresar pero ya no cogieron otro avión de vuelta. Franco estaba en las últimas y, supuestamente, prefirieron no exponerse al escenario incierto que se abriría en España con la muerte del dictador. Gabo, eso sí, continuó pisando las calles de la ciudad siempre que tuvo ocasión, como si, en el fondo, para él viajar fuera otro modo de volver a casa. Hoy, en la ciudad, queda una biblioteca maravillosa de seis plantas con su nombre, en el barrio de La Verneda, que se inauguró en 2022. Una pila de recuerdos custodiada por aquellos que lo trataron durante esos años. Y una antigua frase del autor, que retumba con la fuerza de los truenos y a la que algunos nos agarramos como si no existieran más: "Barcelona, por razones misteriosas, es la mejor ciudad para escribir".

Comentarios de nuestros suscriptores/as

¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros suscriptores y suscriptoras, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.