Crisis de civilización y deserción: diálogo entre Santiago Alba Rico y Amador Fernández-Savater (y II)

Los dos filósofos reflexionan en torno a la derechización ciudadana y la "deserción" política generalizada en España.

Madrid--Actualizado a

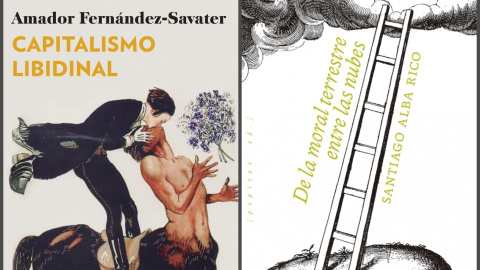

Esta es la segunda entrega de la conversación entre Santiago Alba Rico y Amador Fernández-Savater que tuvo lugar el 5 de abril en la Librería Polifemo de Madrid, en torno a la publicación de sus dos últimos libros: De la moral terrestre entre las nubes, de Santiago (Pepitas de Calabaza, 2023) y Capitalismo libidinal, de Amador (Ned ediciones, 2024).

Amador: ¿Qué es el capitalismo libidinal? El libro lleva tres subtítulos a partir de los cuales quizá se puede explicar el tema. En primer lugar, antropología neoliberal, es decir, la pregunta por el tipo de ser humano que fabrica el neoliberalismo. El neoliberalismo no son solamente políticas económicas, no son solamente instancias supranacionales de gobierno, sino que también es la fabricación de un tipo de ser humano. Y si no damos la batalla ahí, el neoliberalismo logra una y otra vez reproducirse, salir de las crisis, 2008, coronavirus, etc. ¿Cómo discutir la configuración neoliberal de lo humano?

En segundo lugar, derechización del malestar, es decir, la pregunta de porqué hoy la extrema derecha es capaz de conectar con el malestar mejor que la izquierda. ¿Por qué Milei es capaz de arrastrar el voto de las clases populares, no solamente de los ricos argentinos, sino también de las personas precarizadas y excluidas por un sistema

que el propio Milei viene a intensificar? ¿En qué tipo de círculo demoníaco estamos? Por último, políticas del deseo, es decir, la pregunta de si puede existir una política, algún tipo de acción política, que sintonice con el deseo, que active y despliegue el deseo como energía de cambio, de transformación.

Aquí hago una serie de reflexiones a partir de Marcuse, de Lyotard, de Franco Berardi. Y señalo un síntoma que debiera darnos qué pensar: la deserción. Hoy hay una cierta deserción silenciosa con respecto a esa vida que se ha vuelto mercado. Un cierto rechazo del trabajo, un alejamiento de los medios de comunicación y la política. Es un síntoma a interrogar.

Santiago: Este aspecto de la deserción es un tema fundamental del libro y una respuesta posible a la pregunta que te hacía sobre cómo liberar el deseo del mercado y su rueda de hámster.

Amador: ¿Qué sería entonces, en resumen, el capitalismo libidinal? Es la vida vuelta mercado, la vida hecha mercado, no ya la vida sometida al mercado, una vida que sufre el mercado como algo exterior, impuesto, alienante, sino una vida que "naturalmente" se despliega como mercado. En nuestros ligues en Tinder, en nuestros viajes por Airbnb y en Uber, en nuestras consultas cotidianas de Google, en nuestra alimentación en Mercadona o Carrefour, en nuestra exhibición en Instagram o Facebook, nuestra vida se despliega como mercado.

El neoliberalismo no son solamente políticas económicas, es la fabricación de un tipo de ser humano.

La vida hoy se confunde con el mercado, está fundida con él. Frente a esto, la izquierda opone una idea represiva de regulación. La izquierda aparece sólo como un poder reactivo de regulación, de contención, de limitación. A las ciudades se las come el turismo de la vida-mercado y los alcaldes de izquierda ponen una tasa en los hoteles.

Está muy bien, es mejor que nada, seguramente se pueda hacer algo social con ese dinero, pero el punto es que la izquierda ha perdido completamente la iniciativa, la capacidad de ofensiva, de creación de mundo. El mercado crea mundo, configura nuestras ciudades, nuestros deseos, nuestras imágenes de felicidad. Y la izquierda se coloca en una posición reactiva de mera limitación o contención. Una posición muy antipática, de Pepito Grillo.

Por eso Ayuso gana una y otra vez, porque su idea de libertad arraiga en algo real, en algo concreto, en la materialidad de la vida-mercado. Poder consumir lo que quieres, coger el coche siempre que quieres, comerte todos los filetes de carne que quieras. Su libertad es la libertad de la vida hecha mercado. Sin embargo, ¿qué es la izquierda? Unos señores que dicen "eso está mal", "eso hay que regularlo".

La izquierda se ha vuelto represiva y la derecha, "libertaria". La derecha tiene la fuerza afirmativa de construcción de mundo. La izquierda intenta poner algunos límites y aparece como algo represivo, puritano, coactivo, políticamente correcto. Me parece que ahí hay un gran problema.

La izquierda ha perdido completamente la iniciativa, la capacidad de ofensiva, de creación de mundo

La rabia, la rabia legítima contra un estado de cosas que produce masivamente precariedad, desigualdad y sufrimiento, no tiene resonancia en la izquierda y se escora a derecha. Llamar la atención sobre la cuestión antropológica, sobre la dimensión antropológica de la política, tiene que ver con esto. ¿Cómo retomar la iniciativa, cómo no quedar encajado en la política de la regulación y la contención, cómo volver a producir mundo? Porque la izquierda, en el siglo XX, fue muy capaz de producir mundo y llevar la iniciativa.

Santiago: ¿Entonces, la deserción?

Amador: La deserción es una manera de señalar un síntoma. Hay una retirada de la vida-mercado a observar, una retirada de esa vida que hace daño. Deserción como desafección, como retirada de afecto. Es, por ejemplo, la llamada Gran Dimisión, toda la gente que intenta trabajar menos, la gente que busca otros lugares para vivir por

fuera de las grandes ciudades, la gente que ya no consume noticias, que ya no se interesa por la política. En todos esos gestos hay un indicio de retirada que merece la pena pensarse.

No es una nueva línea política, la deserción. En los años 60, la retirada fue una verdadera ofensiva política, con la contracultura, las comunas, un verdadero éxodo colectivo. Ahora es simplemente un gesto de auto-protección que ni siquiera llega a hacerse colectivo. Pero en todo caso me parece que ahí hay una energía que interrogar. Un desenganche de la rueda infernal de la vida-mercado, del péndulo entre lo demasiado y lo nunca bastante, un síntoma a nivel libidinal, antropológico. El libro trata de llamar la atención sobre ese síntoma.

Crisis de civilización y ambivalencia de la deserción

Santiago: Has planteado muy bien el problema y a continuación has dado esta respuesta que está en tu libro y que, como tú dices, es ambigua. Es ambigua en el sentido de que esa desafección está siendo explotada por la derecha. Vemos hasta qué punto llega se puede llegar por este camino. Pienso, por ejemplo, en el actor Imanol Arias, que él otro día, en declaraciones muy comentadas, hacía exhibición en público de su deserción.

Decía que él ya no leía periódicos ni se fiaba de ningún medio de comunicación. El principio podía ser justo, el resultado catastrófico, pues se traducía en una defensa de los antivacunas y en una crítica a la Agenda 2030.

Así que la cuestión, más allá de si la deserción está siendo explotada por la extrema derecha, es si realmente hay un afuera, un afuera hacia el que desertar. En la conversación con Jorge Alemán que mantienes en tu libro, él se plantea esta cuestión del afuera, de si existe un lugar donde ya no opere el superyó, donde no haya malestar en la cultura, donde ya no haya pugna entre Eros y Tánatos, etc.

Esta cuestión de la deserción, me parece, se ha planteado siempre que ha habido una crisis de civilización. Mi impresión es que estamos viviendo hoy una crisis de civilización. Es muy difícil poder afirmar esto desde dentro, no es fácil saber cuándo se acaba algo, o si lo que se está acabando es el gobierno, el verano, tu amor por Marta o el mundo, más difícil aún es reconocer una crisis de civilización. Porque las muertes de las civilizaciones no son colapsos fulminantes sino procesos deterioro lentos y largos. Pero me atrevería a firmar que sí, que estamos viviendo un cambio de la civilización.

A lo largo de la historia, en cada crisis civilizacional, todo el mundo se ha planteado la cuestión de la deserción. Pienso en los siglos tres, cuatro y cinco de nuestra era, justo el momento de la larga decadencia del Imperio Romano, cuando, por cierto, la cultura humana ofrece signos de cansancio muy parecidos a los que estamos viviendo

hoy: la defensa del vegetarianismo, del veganismo, del animalismo. Pienso en Porfirio, en Celso, en gnósticos y neoplatónicos, o en los propios cristianos, buscando todos la verdad lejos de las instituciones.

La cultura humana ofrece signos de cansancio muy parecidos a los que estamos viviendo hoy: la defensa del vegetarianismo, del veganismo, del animalismo.

Los síntomas son parecidos, incluida la fuga: hay, en efecto, mucha gente que huye, mucha gente que huye de las ciudades y que huye precisamente de ciudades en las que se ha impuesto una vida incompatible con la salvación individual, entendida no solamente en términos teológicos o religiosos, sino también en términos antropológicos. La larga decadencia romana se puede describir como un gran movimiento de fuga.

Ese movimiento o tentación de fuga está también hoy presente. La pregunta entonces es esa: ¿hay un afuera? ¿Hay siquiera una frontera con el mundo bárbaro? Porque también el riesgo es el de

acabar, si no idealizando, sí depositando esperanzas en lo que tú has llamado en el libro "los vagabundos" o el "vagabundeo".

Pensemos, por ejemplo, en las personas migrantes, que son nuestros Ulises modernos cuyas aventuras no escribe ningún cronista y que ni siquiera celebramos como grandes aventuras en las que grandes héroes exponen la vida y de cuyas peripecias podrían extraerse lecciones de alguna manera universales. Me parece que, en contra de los muros y los discursos, ya no existe ni siquiera esa frontera entre civilizados y bárbaros que nos resultaba tan halagüeña y funcional.

La barbarización neoliberal ha disuelto todas las fronteras, como bien lo demuestra, por ejemplo, la impotencia del marco del derecho, cuya fallida internacionalización se traduce en una -digamos- universalización del mal.

En un momento dado de tu libro mencionas el debate en torno a los derechos de la naturaleza. ¿Qué significa dar derechos a la naturaleza? Puede que sea necesario, pero hay que recordar que convertir a la naturaleza en un sujeto jurídico es aceptar que ya no tiene ninguna potencia propia, que ya no puede defenderse sola, de manera

que nosotros, los seres humanos, desde el Antropoceno, desde la centralidad del Antropoceno, tenemos que tratar también de salvar a la naturaleza.

Convertir a la naturaleza en un sujeto jurídico es aceptar que ya no puede defenderse sola

No solo a los elefantes, no solamente a los lagartos, no solamente a las diez mil especies que desaparecen todos los años de la faz del planeta, sino los propios ciclos de reproducción de la vida. Suelo decir, mitad en broma, mitad en serio que soy pesimista en público y derrotista en privado. Creo que el derrotismo acelera la destrucción y por eso me lo impido, me reprimo, lo contengo, por así decirlo, en las formas.

Me refiero a la belleza, que se me antoja salvífica en estos momentos,

porque, como bien dices en tu libro, la propia belleza de los procedimientos literarios te permite concebir otro mundo posible deseable: otro mundo posible frente a esta izquierda regañona que durante muchos años ha tenido a gala incluso escribir mal.

Tú, por ejemplo, -permíteme que te lo diga- escribes muy bien. ¿Y eso qué significa? Significa que, cuando no estoy de acuerdo contigo, me digo: bien, esto tendré que discutirlo con Amador porque está tan bien escrito que debe ser también razonable. Probablemente si lo hubieras escrito peor, no me hubiera apetecido discutirlo contigo. Porque está muy bien escrito, me apetece discutir.

Volvamos, en todo caso, a esta cuestión de la fuga: ¿dónde están los afueras? ¿A dónde huir? Mi experiencia, cuando paso una temporada en la casa del pueblo, es que muchos de nuestros pueblos, al menos en Castilla, son solo ya con suburbios de Madrid, que atraen a un número creciente de fugitivos, muchos de los cuales podemos incluir en eso que se ha dado en llamar "neorrurales".

Entre ellos muchos hay antivacunas, negacionistas, conspiracionistas y magufos obsesionados con la décima dimensión y las medusas que flotan en el aire en Estados Unidos, o con los chemtrails y el fin del mundo. Esa gente forma una especie de élite antisistema negra que ni siquiera vota a Vox. No votan. En tu libro te ocupas también de esta abstención endémica que la izquierda es totalmente incapaz de sacudir. Esa gente no vota.

Me ha ocurrido: los ves en el bar y dices, diablos, estos podrían ser amigos míos, por los libros que han leído, por cómo hablan, por la cultura que tienen, incluso por la sensibilidad respecto del otro. Y luego resulta que están todos están tratando de salvarse a sí mismos a través de pseudoconocimientos sectarios narcisistas, como decíamos antes que ocurrió durante la decadencia de Roma. Son los nuevos gnósticos.

El gnosticismo, esa doctrina que le cabrea tanto a José Luis Villacañas, es en todo caso la renuncia al mundo. No es irse a un afuera donde nos está esperando el mundo, con sus árboles, su tierra y sus cuerpos, sino la renuncia al mundo y la renuncia al mundo tiene la ventaja de que, al hacerlo, acabas formando parte de una élite también.

Ese afuera está formado por grupos elitistas que consideran gozar de un acceso privilegiado a la verdad, porque la verdad, obviamente, no está ya en los periódicos, en los medios de comunicación, no está en la Sexta ni en El País, pero tampoco está en los libros, y mucho menos en la política compartida, sino en ciertas fuentes teosóficas que les proporcionan una visión de la realidad privilegiada y salvífica que solamente tienen ellos.

Recuerdo la metáfora de la piscina que utilizaban unos "desertores" que conocí de lejos en el pueblo. Gente culta de clase media que en otro tiempo votó quizás a Podemos. Pues bien, hablaban de flag solar, de cargas energéticas, de muertes inducidas desde una novena dimensión. Su conclusión era esta: "nos mantienen vivos

como en una piscina, muchos se ahogan mientras que otros, como nosotros, pataleamos, accedemos al verdadero conocimiento y nos salvaremos".

Sus delirios sobre los extraterrestres, Bil Gates o las vacunas eran además inobjetables porque al contrario que la ciencia, que se caracteriza porque siempre tiene dudas y está revisándose constantemente a sí misma, el delirio no tiene fisuras, es de una

coherencia absoluta y tiene respuesta para todo.

También ahí hay un malestar, como sugieres. Está por un lado el deseo, en un mundo complejo y anónimo, de formar parte de una élite escogida para la salvación y separada del común de los mortales, condenados a morir porque no saben lo que yo sé. Está también la negación del azar y de la contingencia, impulso desesperado que

vimos durante la pandemia, que no proporcionó una inesperada y amenazadora experiencia de la contingencia. Nos da mucho miedo la contingencia, casi tanto como el abismo del del psiquismo freudiano: este descubrimiento repentino de que nada está en nuestras manos.

Nos da mucho miedo la contingencia, este descubrimiento repentino de que nada está en nuestras manos.

Pero necesitamos también, como dices en el libro, un enemigo concreto. Un enemigo que podamos nombrar y al que podamos atribuir la responsabilidad de nuestros males. Es más difícil creer en Dios que en el diablo, porque el diablo explica mejor las cosas. ¿Por qué? Porque la existencia del diablo favorece nuestra autoestima, si alguien nos persigue, ya no nos sentimos completamente perdidos. En el libro te preguntas por qué se vota a la derecha, por qué los más débiles votan a la derecha.

Hablas de un caso concreto, que has tomado de un artículo en Le Monde Diplomatique, el relato de un tipo de izquierdas que siempre ha combatido al Frente Nacional, que cambia de casa y se hace muy amigo de un vecino solidario y cariñoso del que luego descubre que vota a Le Pen. Hay que asumir esto: cualquiera puede hoy votar a la extrema derecha.

Me temo que ese malestar no se puede ya interpelar desde fuera. Por eso hablo siempre de los bienes pequeños, de los parches y los remiendos. Creo que hoy hay muy pocos "afueras" que explorar, y que de lo que se trata, por muy horrible que nos parezca (y nos lo parece) es de aceptar el campo de batalla: aceptar que los deseos se

combaten o se sustituyen en un terreno de juego que no es el que tú y yo habríamos escogido jamás. Pensemos, por ejemplo, en las nuevas tecnologías, de las que es muy difícil retroceder o escapar si se quiere mantener -sin ir más lejos- un diálogo generacional.

Al mismo tiempo, frente a tu reivindicación de la felicidad, me inclino a pensar que ahora mismo es más importante reivindicar el sufrimiento: reivindicar el derecho a sufrimiento. Claro que son importantes esos bienes pequeños que la izquierda trata de

establecer desde las instituciones, como los impuestos al turismo o la defensa de la salud mental.

Ahora bien, frente a esta insistencia en el derecho a la salud mental y, por lo tanto, a más recursos económicos y humanos para que la sanidad pública se ocupe del malestar cotidiano, está también la necesidad de recordar que hay procesos(algunos sociales y otros sencillamente vitales) que o son incurables desde la psiquiatría o que -incluso- no se deben curar.

El neoliberalismo se acompaña de una psiquiatrización y medicalización permanente de nuestra vida cotidiana

Pensemos en esa represión del luto por parte de la nueva antropología neoliberal, que nos hace responsables, por un lado, de nuestras miserias inducidas y por otro nos impone un imperativo de felicidad constante: no podemos permitirnos ni siquiera estar tristes. El neoliberalismo se acompaña de una psiquiatrización y medicalización permanente de nuestra vida cotidiana, orientada a impedir cualquier situación de luto.

Se considera el sufrimiento una enfermedad que hay que tratar. Y no siempre es así. Unas veces es un daño social que solo se puede solucionar colectivamente y otras es una experiencia vital (la de la muerte, por ejemplo) que conviene interiorizar lentamente.

El dolor por la muerte de tu madre no es un dolor psiquiátrico, un luto puede durar un año o no terminar nunca. De hecho, a partir de un cierto momento de tu vida, estás siempre de luto, y a pesar

de ello, te levantas y cuidas a los otros y te ríes y te tomas unas cervezas con los amigos. Se puede aliviar, pero no patologizar el sufrimiento. Creo que también la izquierda debería recordar que hay algo valioso en el sufrimiento, que hay algo bello y necesario en el sufrimiento.

Aprender a perder

Amador: Un apunte sobre lo de escribir bien, ¿qué es eso? Yo creo que es simplemente tomarse en serio aquello de lo que la escritura es capaz. La escritura no es solo como un medio para emitir un mensaje, sino que es también, a través de la forma, la construcción de un mundo. Un artículo es un pequeño mundo en el que nos vamos a vivir un rato y, a través de la forma y la escritura, en el texto puede aparecer un mundo, no solamente ideas de lo que hay que hacer o críticas contra tal y cual, sino un mundo que merezca la pena.

La escritura convoca un mundo, trae mundo si no la vemos solamente como un canal para nuestros mensajes, sino también como una experimentación. Entonces, por ejemplo, yo creo que Santi trae mucho mundo en sus artículos, aparecen referencias constantemente, toda una materialidad, con esas enumeraciones tan hermosas que siempre hace de detalles de la vida.

No solamente se reivindica la materialidad de la moral terrestre, sino que nos la presenta a través de la escritura. Ya está bien de decir una cosa y de hacer otra. Intentemos que también en la escritura haya una concordancia entre lo que se dice y lo que se hace en el gesto mismo de escribir. Bueno, eso simplemente, con respecto a la escritura.

La escritura convoca un mundo, trae mundo si no la vemos solamente como un canal para nuestros mensajes, sino también como una experimentación

Luego, la cuestión de la deserción para mí no es un problema topológico. No es una cuestión de lugar, de irnos a otro lugar. Es una cuestión, digamos, de un cierto desenganche con respecto a algo, a la rueda infernal de la vida-mercado. Es una renuncia a seguir en un lugar que me da una serie de beneficios, que me da una serie

de goces, pero también haciéndome sufrir.

La deserción es, tomando una frase de Jorge Alemán, un "aprender a perder". Porque si no aceptamos perder algo, no hay manera de romper con el deseo enganchado por el neoliberalismo. Hay que aceptar perder. La deserción no es irse a otro lugar, es aceptar perder.

El malestar está en el corazón de la sociedad. Yo ahora trabajo en institutos con chicos adolescentes y ahí se presenta la cuestión de la desafección y su ambivalencia. Hay desafección en ese chico que aún no sé ni qué cara tiene porque siempre que llego está dormido sobre su pupitre. Yo no le levanto. No sé por qué se recuesta o duerme.

Igual no descansa bien en casa, hay problemas. Es un misterio, una pregunta, no sé qué pasa, pero hay una desafección con respecto al espacio del aula. Una retirada de afecto con respecto al aula. El estoy ahí, pero no está ahí. Está de cuerpo presente, sin estar presente.

Algunos profesores se indignan, otros quieren tomar medidas, están también quienes se hacen preguntas. La deserción es ese gesto de desafección. Ese chico es como el Bartleby de Melville que repite "preferiría no hacerlo". Preferiría no escuchar, preferiría no atender, preferiría no tomar apuntes. ¿Rebelión? Ni siquiera. Sólo prefiere no hacerlo. Duerme y yo le dejo, pero me hago preguntas. Acepto perder.

Pierdo cierto control del aula al admitir la pregunta que me hace ese cuerpo inmóvil. Efectivamente, esa deserción, esa desafección, puede hoy hacerse de derechas. Están los chicos que me reciben en clase cantando el Cara al Sol. Saben que me incomodan por ahí. En mi época molestábamos al profesor cantando La Polla Records. Hoy es el

profesor quien lleva la camiseta de La Polla Récords y los chicos que quieren incomodarlo le cantan el Cara al Sol. Es la rebelión contra lo políticamente correcto, contra la izquierda como ley de lo políticamente correcto.

¿Qué hacer con esa transgresión? Pues lo mismo que con el gesto de Bartleby, dejarse hacer una pregunta. Yo conozco bien la historia del Cara al Sol, por mi abuela que era falangista. Sé cómo se compuso, entre todos los poetas que rodeaban a José Antonio, y hasta sé dónde. Pues desde ahí entablo una conversación, trato de entender qué me

quieren decir cantando el Cara al Sol. Ni levanto al chico que duerme, ni acallo a los chicos que cantan el Cara al Sol, sino que trato de continuar su pregunta. Acepto perder, aunque me cueste.

Por supuesto, también hay chicos y chicas maravillosas enganchadas al Eros del aprendizaje. Ahora estoy con cuatro chicas haciendo un programa de radio, por ejemplo. Es alucinante lo que se puede pensar con la gente joven, si les dejamos espacio. Si, en lugar de explicarles nosotros lo que es el mundo, lo que son los móviles, el consumo, el amor, escuchamos lo que ellos y ellas nos tienen que decir. Nos dejamos explicar por ellos y ellas el mundo, aceptando perder el control de la opinión y el saber.

En mi época molestábamos al profesor cantando La Polla Records. Hoy es el profesor quien lleva la camiseta de La Polla Récords y los chicos que quieren incomodarlo le cantan el Cara al Sol

Hablan de medicación, de saturación, de terapias, cosas para mí impensables cuando tenía su edad. Para mí el problema a su edad era el aburrimiento, para ellas es ya el agobio. El agobio de las redes sociales, de los proyectos, de las actividades extracurriculares. Están ya en la sociedad del rendimiento. Y tienen una inteligencia enorme de lo que está ocurriendo, más que sus mayores.

Yo les pregunto, por ejemplo: "pero, ¿qué problema hay con las actividades extracurriculares, si son todo cosas que os gusta hacer?" Y ellas me responden: "sí, pero estamos compitiendo". Es decir, sus deseos y pasiones están ya mezcladas con el veneno de la competencia. Explican así lo que les pasa a los adultos en sus trabajos

"vocacionales". ¿Por qué sufren si hacen lo que les gusta? Porque la pasión está puesta a trabajo por el mercado.

Entonces, para mí, la deserción, la desafección, es un síntoma a interrogar, no un movimiento hacia otro lugar, un lugar bueno, un lugar utópico, un lugar afuera. El malestar está en el centro de la sociedad y ahí hay que escucharlo. Ese malestar se puede declinar en muchos modos distintos: el preferiría no hacerlo de los pequeños

Bartlebys, el Cara al Sol, la reflexión creativa de un programa de radio. No se trata de irnos a otro lugar, sino de aceptar perder el control para hacernos preguntas. Eso es la deserción.

Santiago: El afuera está dentro y hay que disputarlo dentro, lo acabas de explicar muy bien. Estamos de acuerdo. Solo quería decir eso, gracias a todos por venir y escucharnos.

Comentarios de nuestros socias/os

¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros socias y socios, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.